为全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神,赋能“大思政课”铸魂育人,引导广大青年在社会大课堂中受教育、长才干、做贡献。开展“返家乡”社会实践活动,便是方式之一。

实践队员返回家乡、融入家乡,了解家乡文化底蕴,在实践活动的号召下,将家乡底蕴与内涵同思政内容融合,更进一步地加强思想教育,增强文化自信。与此同时,贯彻实践的作用与意义,实地探访家乡,深入探查家乡的习俗与文化。从各家乡的美食入手,实践队员探寻非遗美食传承,打卡宣传本地美食,为更好更深入地了解、宣传自己家乡的美食文化贡献一份力量。

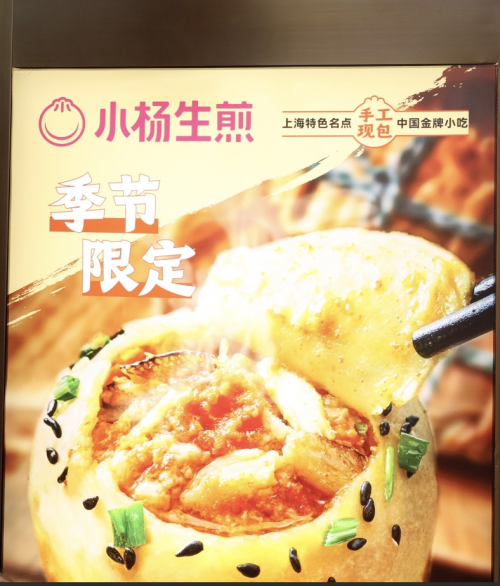

2025年1月11日,来自中国民航大学的舌尖上的非遗——家乡美食共传承实践队的实践队员韩宜铮、唐浩培、张舒桐前往家乡上海市长宁大融城Art Park小杨生煎店,走进上海生煎美食文化,品尝舌尖上的上海美味,同时对小杨生煎的制作、历史进行了了解。

“阿拉小杨生煎,是上海人从小吃到大的老味道!”店员阿姨笑着递过一碟刚出锅的生煎,金黄酥脆的底壳泛着油光。在与她的交流中我们了解到,小杨生煎的历史可追溯至1994年,创始人杨利朋在上海吴江路美食街开设了第一家门店。最初以传统生煎包为主打,凭借皮薄、底脆、汤汁鲜美的特色迅速走红,并于2006年被评为“上海名点”“上海名小吃”。其制作手法融合传统与现代标准化工艺:面皮采用半发酵技术,确保底部酥脆且密封肉汁不破;馅料选用鲜嫩猪肉与肉皮冻混合,汤汁丰盈;煎制时需精准控制火候,先煎至金黄,再加水焖熟,形成标志性的“爆汁”效果。 品牌在2010年启动连锁化战略,以上海为核心向全国拓展,目前门店超330家,覆盖江浙、深圳等地。三十年如一日,这口生煎不仅是手艺,更是上海弄堂文化的活态传承。“褶子捏的是匠心,汤汁里淌的是乡愁。”阿姨的总结,道尽了非遗美食的温度。

不久的等待过后,小杨生煎便上来了。队员韩宜铮首先品尝了经典猪肉馅生煎。金黄酥脆的底壳咬下时发出“咔嚓”声,面皮薄韧,肉馅微甜多汁,汤汁滚烫鲜香,蘸少许醋后更显层次。接着队员张舒桐尝试了秋冬季限定蟹粉生煎,掀开面皮瞬间,蟹黄与肉汁交织的香气扑鼻。蟹粉选自高邮湖大闸蟹,蟹膏浓郁,与猪肉混合后鲜味加倍,汤汁金黄丰盈。队员按推荐吃法,先轻咬小口,然后吹一吹,吸吮汤汁,再蘸甜醋提鲜,蟹香在口中层层绽放,最后咀嚼焦脆的底壳,口感丰富到“眉毛鲜掉”。

对比两者,猪肉馅更显传统本味,而蟹粉生煎则多了海鲜的醇厚与季节感。在品尝过程中,我们也不忘光盘行动,将小杨生煎等所有菜品一扫而空。

为了宣传家乡美食,我们精心剪辑了视频,用高清镜头记录下生煎的模样与组员们吃下生煎时的状态和感受,搭配轻快背景音乐和准确清晰的字幕,发布在微信视频号和抖音中,将焦点聚集在生煎上,突出主题。希望更多小伙伴们走进小杨生煎,多多品尝此类上海非遗美食。

队员感悟:

韩宜铮:咬下小杨生煎的瞬间,滚烫鲜美的汤汁迫不及待在舌尖上爆开,好似一场味蕾的狂欢派对。这小小的生煎,不只是美食,更是上海饮食文化的鲜活注脚,承载着这座城市的烟火气,让我深切感受到上海味道的独特与迷人 。

张舒桐:美食是人们毋须开口便能心领神会的共同语言,它以所在地区为基础,在无声的传承中,成为了当地特色。又由于地区数量之大,其能承载的情感是不可计量的。从小杨生煎活跃的现状中,得以窥见它所寄托的匠心精神将不断延续。

唐浩培:在返家乡活动中,不同的非遗美食殊途同归,传承着中国传统文化,上海就因为小杨生煎以及其他特色美食而更有特色——和而不同,美美与共。相信在家乡与非遗美食的联结下,能够增强我们大学生对传承精神和对中国传统文化的理解。

图片:唐浩培

文案:韩宜铮、唐浩培、张舒桐

编辑:韩宜铮